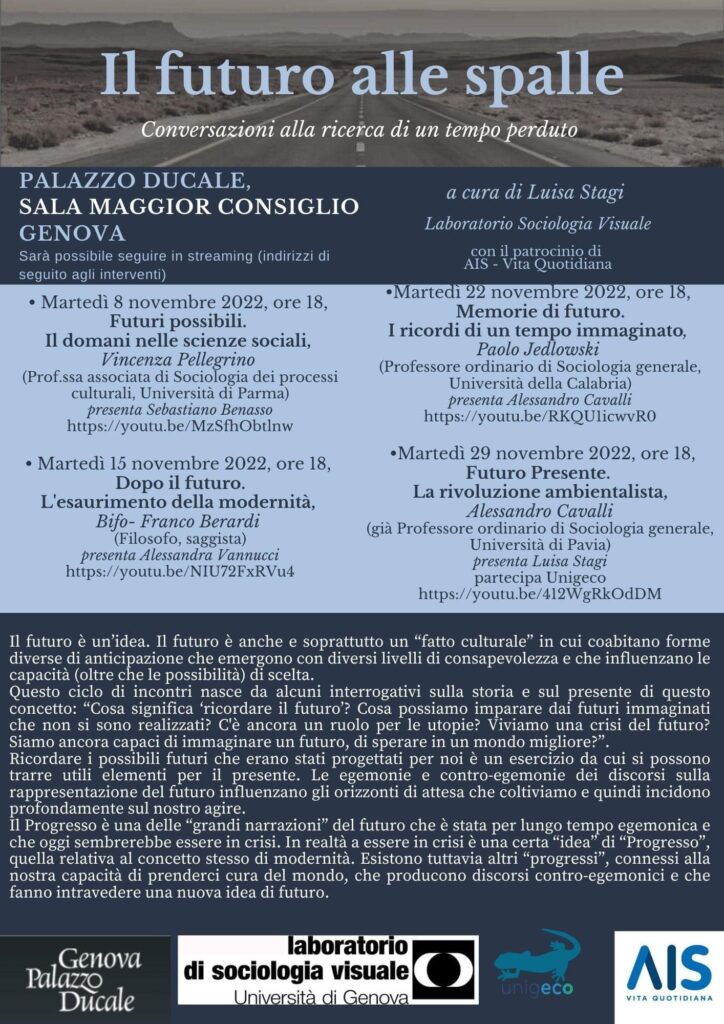

Ciclo di seminari

Conversazioni alla ricerca di un tempo perduto

8 – 29 novembre 2022, ore 18, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio Genova

A cura di Luisa Stagi.

Il futuro è un’idea; si dice infatti “un’idea di futuro”. Il futuro è anche e soprattutto un “fatto culturale” in cui coabitano forme diverse di anticipazione che emergono con diversi livelli di consapevolezza e che influenzano le capacità (oltre che le possibilità) di scelta.

Questo ciclo di incontri nasce da alcuni interrogativi sulla storia e sul presente di questo concetto: “Cosa significa ‘ricordare il futuro’? Cosa possiamo imparare dai futuri immaginati che non si sono realizzati? C’è ancora un ruolo per le utopie? Viviamo una crisi del futuro? Siamo ancora capaci di immaginare un futuro, di sperare in un mondo migliore?”.

Nel corso della storia umana il concetto di futuro è cambiato in modo anche radicale: oggetto di predizioni da parte degli antichi oracoli, di speranze e timori escatologici da parte di teologi e predicatori, di utopie e distopie da parte di scrittori e filosofi, fino al moderno sogno positivista della previsione scientifica e oggettiva.

Ricordare i possibili futuri che erano stato progettati per noi è un esercizio da cui si possono trarre utili elementi per il presente. Il futuro che vive nel presente non è solo un insieme articolato di produzioni culturali, ma è anche un complesso di pratiche sociali; per questo è un “fatto culturale”. Non è facile comprendere in quali “forme” esso circoli e con quale forza queste forme richiamino le direzioni da prendere. Le egemonie e contro-egemonie dei discorsi sulla rappresentazione del futuro influenzano gli orizzonti di attesa che coltiviamo e quindi incidono profondamente sul nostro agire.

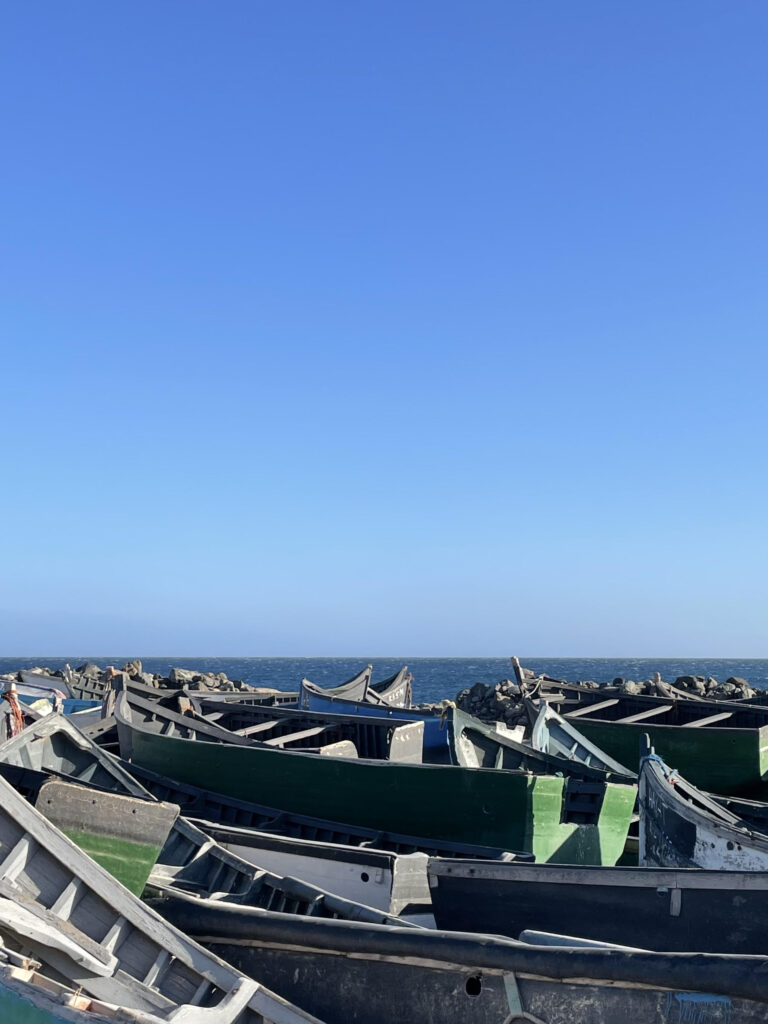

Il Progresso è una delle “grandi narrazioni” del futuro che è stata per lungo tempo egemonica e che oggi sembrerebbe essere in crisi. In realtà a essere in crisi è una certa “idea” di “Progresso”, quella relativa al concetto stesso di modernità come crescita economica e innovazione tecnologica; è questo tipo di narrazione di crisi, a contribuire alla diffusione di conflitti sociali e di movimenti nostalgici. Esistono tuttavia altri “progressi”, connessi alla nostra capacità di prenderci cura del mondo, che producono discorsi contro-egemonici e che fanno intravedere una nuova idea di futuro.

Appuntamenti in programma:

martedì 8 novembre 2022 ore 18, Sala del Minor Consiglio

Futuri possibili. Il domani nelle scienze sociali

Vincenza Pellegrino

Professoressa associata di sociologia dei processi culturali, Università di Parma

Introduzione di Sebastiano Benasso

martedì 15 novembre 2022 ore 18, Sala del Minor Consiglio

Dopo il futuro. L’esaurimento della modernità

Bifo- Franco Berardi

Filosofo, saggista

Introduzione di Alessandra Vannucci

martedì 22 novembre 2022 ore 18, Sala del Minor Consiglio

Memorie di futuro. I ricordi di un tempo immaginato

Paolo Jedlowski

Professore ordinario sociologia generale, Università della Calabria

Introduzione di Alessandro Cavalli

martedì 29 novembre 2022 ore 18, Sala del Minor Consiglio

Futuro Presente. La rivoluzione ambientalista

Alessandro Cavalli

già professore ordinario sociologia generale, Università di Pavia

Introduzione di Luisa Stagi